大学ブランド・イメージ調査 2022-2023 甲信越編で新潟大学が、調査開始以来初の第1位を獲得 中村学園大学、日本文理大学などで認知率が上昇 | 日経BPコンサルティング

日経BPコンサルティング調べ 「大学ブランド・イメージ調査 2022-2023」 (2022年8月実施)

...

ついにミッション達成!超小型衛星「ひろがり」運用報告会を実施 | 室蘭工業大学のプレスリリース | 共同通信PRワイヤー

報道関係各位

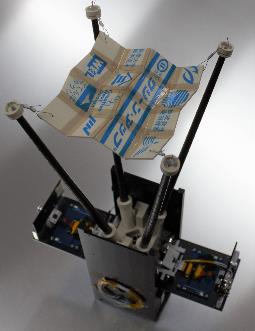

ついにミッション達成!超小型衛星「ひろがり」運用報告会を実施

室蘭工業大学(学長:空閑 良壽)航空宇宙機システム研究センター(センター長:内海 政春)と大阪府立大学(学長:辰巳砂 昌弘)小型宇宙機システム研究センター(センター長:小木曽 望)が共同開発をおこなった超小型人工衛星「ひろがり」の運用報告会を12月6日(月)に実施いたします。

「ひろがり」は、2021年2月21日にNASAワロップス飛行施設(アメリカ合衆国)から国際宇宙ステーションへ打上げられ、同年3月14日(日)午後8時20分ごろに、国際宇宙ステーションの小型衛星放出機構J-SSODから放出されてから、約半年間に全てのミッションを達成し、現在も順調に運用を行っております。

つきましては、本件について、開発に携わった教員・学生による運用報告会を下記日程で開催いたします。これまでの運用の成果だけではなく、室蘭工業大学ならびに大阪府立大学の卒業生からの「ひろがり」へのメッセージビデオの公開も予定しています。

この件についての記事の掲載及び報道について、ご配慮くださいますようお願い申し上げます。

■日 時: 令和3年12月6日(月)15時00分~16時00分(予定)

■場 所: 室蘭工業大学 本部棟3階 大会議室

■出 席 者:

会場での参加

室蘭工業大学 航空宇宙機システム研究センター長 内海 政春

室蘭工業大学大学院 生産システム工学系専攻 博士前期課程2年 Ang Yi Yong

室蘭工業大学大学院 生産システム工学系専攻 博士前期課程2年 長 飛洋

オンラインでの参加

室蘭工業大学 特任教授 樋口 健

香川大学 創造工学部 准教授 勝又 暢久

名古屋大学大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻...

AIやIoTを学べる「国際工科専門職大学」が大阪と名古屋にも–学長らが語るコロナ禍の1年と意気込み – CNET Japan

学校法人日本教育財団は1年前の2020年4月に、「AI・IoT・ロボット」「ゲーム・CG」の“専門職大学”である「東京国際工科専門職大学」(以下、東京校)を開学した。専門職大学とは、大学卒業で与えられる学士と同等の「学士(専門職)」を得られる大学制度。研究したり学問を学ぶ大学と、実践的な技能が習得できる専門学校のカリキュラムを兼ね備えた学校だ。

「名古屋国際工科専門職大学」のウェブサイト

東京校が開学してから1年が経ち、2021年4月には「大阪国際工科専門職大学」(以下、大阪校)、「名古屋国際工科専門職大学」(以下、名古屋校)の2校も開学した。そこで、東京校と大阪校の学長を兼務する吉川弘之氏、大阪校の副学長・浅田稔氏、名古屋校の学長・松井信行氏に、この一年の振り返りと開学にあたっての抱負を聞いた。

コロナ禍で“ハイブリッド式授業”に挑戦した東京校

東京校は2020年4月に開学。工科学部の情報工学科(AI戦略コース/IoTシステムコース/ロボット開発コース)とデジタルエンタテインメント科(ゲームプロデュースコース/CGアニメーションコース)に、第一期生にあたる230名が入学した。両学科ともAO入試、一般入試が行われ、デジタルエンタテインメント学科の一般入試では合格倍率が7.39倍に達した。

学長を務める吉川弘之氏は、東京大学総長、国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長などを歴任し、2014年には日本の科学者として最も権威ある日本学士院会員となった人物。現在、東京大学名誉教授、英国王立工学アカデミー会員、スウェーデン王立科学アカデミー会員、独立行政法人日本学術振興会学術最高顧問などを務める。

東京校と大阪校の学長を兼務する吉川弘之氏(2019年11月に撮影)

吉川氏は「大学は改革が叫ばれて30年近く経っているが、社会に適合することが本来の教育であるのに、実体的な教育の現場にまでは浸透していない。そこで誕生した専門職大学のひとつであるわが校が、これまでの大学とはまったく違う大学になったと実感している」と、この1年を振り返る。とはいえ、開学して間もなく新型コロナウイルス感染症の流行に見舞われ、苦労した面もあったという。

「入学式はオンラインで実施、授業は6月からオンラインと対面のハイブリッド式で開始した。週の半分を対面、残り半分をオンラインという形。(民間からの人材で)教育経験のない教員も半分近くいたため、前例のない状況に大変苦心した。しかし、学校のあり方について何度も話し合いを持つことで教員の一体感が生まれた。不安な学生に教員が相談に乗り、教員と学生も親密な関係を作ることができている。教員間の協力体制、そして学生と教員の関係に関しては、プラスの面も多かったと思う」(吉川氏)

...

トヨタ、日産、富士フイルム、デンソー、村田製作所など超豪華登壇者が語る変革事例 | JDIR

JBpress/JDIRでは11月15日(火)、11月16日(水)に、「第7回 ものづくりイノベーション ~デジタル&脱炭素の時代にこそ解き放て!日本のものづくりの底力~」を開催します。業界を牽引するキーパーソンの講演やパネルディスカッションなど多数ご用意!

<注目の登壇者>

■東京大学大学院 工学系研究科 人工物工学研究センター 教授 梅田 靖氏

■富士フイルムホールディングス株式会社 執行役員 CDO ICT戦略部長 杉本 征剛氏

■トヨタ自動車株式会社 TPS本部 本部長 尾上 恭吾氏

■株式会社村田製作所 執行役員 事業インキュベーションセンター センター長 安藤 正道氏

■株式会社日本能率協会コンサルティング 取締役 生産コンサルティング事業本部 本部長 兼

デジタルイノベーション事業本部 担当役員 シニア・コンサルタント 石田 秀夫氏

■名古屋工業大学 大学院工学研究科 准教授 大塚 孝信氏

■株式会社デンソー 研究開発センター 執行幹部 成迫 剛志氏

■日産自動車株式会社 常務執行役員...

「グランツーリスモSPORT」,10月30日に「GT Young Challenge 2021」の予選大会を実施

<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>大学自動車部対抗のグランツーリスモ大会「GT Young Challenge 2021」予選大会はスーパーフォーミュラ最終戦会場の鈴鹿サーキットで開催!

株式会社朝日新聞社(代表取締役社長:中村史郎)は、自動車を愛し、技術向上に切磋琢磨する全国の大学自動車部員を対象とした『グランツーリスモSPORT』の大会「GT Young Challenge 2021」(https://www.asahi.com/ads/gtyc/)を開催します。

『グランツーリスモSPORT』(https://www.gran-turismo.com/jp/)は、その高い完成度から、eモータースポーツとしてドライバーやレースファンからも認められ、FIA(国際自動車連盟)公認の世界選手権も開催されています。朝日新聞社は、株式会社スリーボンドなどの協賛のもと、全日本学生自動車連盟とともに全国各地の大学自動車部に所属する選手のための『グランツーリスモSPORT』を舞台とした新たな戦いの場を用意いたしました。今回、2021年12月開催予定の決勝大会に先立ち、2021年10月30日(土)に予選大会を鈴鹿サーキットにて開催することになりました。同日に同会場で開催される「スーパーフォーミュラ」(https://superformula.net/sf2/)と連携するこの予選大会は、株式会社日本レースプロモーション、本田技研工業株式会社、TOYOTA GAZOO Racingの協力のもと運営される予定です。また予選大会の上位進出校は、2021年12月19日(日)に都内で開催される決勝大会への出場権を獲得し、eモータースポーツでの大学自動車部日本一を目指し、熱い戦いを繰り広げます。このような取り組みを通し、若年層を中心としたモータースポーツファンの裾野拡大、ならびに日本のモータースポーツ活動や文化への関心喚起に貢献できれば幸いに存じます。■大会概要

【開催日・場所】2021年10月30日(土) 鈴鹿サーキット2021年12月19日(日) BASE Q(東京ミッドタウン日比谷)【参加対象】全日本学生自動車連盟加盟大学の自動車部【主催】朝日新聞社総合プロデュース本部【後援】全日本学生自動車連盟【協賛】株式会社スリーボンド他【特別協力】ポリフォニー・デジタル株式会社、株式会社日本レースプロモーション本田技研工業株式会社、TOYOTA GAZOO Racing【使用タイトル】PlayStation®4用ソフトウェア『グランツーリスモSPORT』(C)2019 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital...

【LIVE配信】パリ五輪日本代表選考会 卓球2022 TOP32 開会式・ドロー組み合わせ抽選会|テレビ東京卓球NEWS:テレビ東京

https://www.youtube.com/watch?v=V3SZ2iY0UJ4

...

子ども達から世界を変えるIT界のヒーローを!プログラミング学習「Code Land」が描く未来|株式会社プロキッズのストーリー・ナラティブ|PR TIMES STORY

子ども向けオンラインプログラミングの中でも、業界に先駆けて生徒とのマンツーマンレッスンを行ってきた株式会社プロキッズ。コロナで学校やスクールが休校となった2020年、子どもたちの学びを止めないために学習支援プラットホーム「Code Land」をリリースしました。今回はプロキッズ代表の原 正幸氏に「Code Land」開発からその先に描く未来を聞いていきます。プログラミング学習支援プラットホーム「Code Land」▼子どもが生まれ「プログラミング教育」の重要性を実感、そして起業——プロキッズを起業しようと思ったきっかけは何でしたか?大学時代は家庭教師をやっていたので、子どもが生まれたことを機に、教育への強い興味がありました。AIなどによって将来の職業も変化する中、自分の力で考えたり、形にすることが子ども達の将来はどんどん求められていきます。教育とITに関わるものをかけ算したときに、プログラミング教育が思い浮かびました。ただ、5年前は子ども向けのプログラミングスクールは数社しかありません。そこで子ども達にもScratchだけでなく、好きなプログラミング言語が学べて、みんなが今やりたいこと、将来なりたいものを実現できる場を作ろうと、東京都港区にプログラミングスクールと全国から学べるオンラインレッスンを始めました。プロキッズ御成門校でのイベント時の様子——プロキッズのレッスンについて教えてください。プロキッズが目指す、プログラミング教育のゴールは、自分の力で好きなものを作りだすといった「モノづくりできる人」になることです。オープン当初から心がけているのは、2つあります。1つめは、オリジナルテキストにも答えが書いてなかったり、先生もなるべく答えをいわないことです。生徒が授業でテキストをそのまま作っておしまいという受け身の授業ではなく、自分で考えたり、最終的には自発的に好きなものを作れる学びを重視しています。習ったことが大事なのではなく、習ったことを生かしてアウトプットできる「主体性」を大事に教えています。2つめは、学び手である「生徒が主役」であるという考えから、「Learner First(ラーナーファースト)」という考えです。特に教育の現場では、先生が主役になってしまいがちです。30人クラスで1:30だと、生徒一人一人を細かく見ることは現実難しいからです。プロキッズが少人数制にこだわっているのは、子どもたちが自分のやりたいこと、好きなことをやろうとする時に支えてあげたいからです。そのためにも、少人数性の授業にこだわっています。オンラインレッスンでは1:1で生徒の良きサポーターをめざす▼主役は生徒!学びを止めない「Code Land」をリリース——そもそも「Code Land」とは何でしょうか? 「Code Land」はプロキッズのプログラミングレッスンで使用している学習管理システム(LMS)です。生徒のモチベーションを一番重視しています。なぜモチベーションが大事かというと、今まで多くの子ども達に教えてきましたが、モチベーションが高い子達は、先生がいない状態でも学べるんですよね。 そして主体的に学ぶことを教育のゴールにしているので、「Code Land」を通じてプログラミングを学べて、アウトプットが出せる場にしていきたいです。たとえば、サッカーやテニスでも試合でゴールをきめることが一番楽しいのに、練習では走ったり筋トレばかりしているとつまらないじゃないですか。それと一緒で、プログラミングのテキストも作品という、アウトプットが常に見える状態で、その目標に向かって頑張って学んでいくという流れを意識しています。▼好きな時に好きなだけ学び放題+わからないを残さない——「Code Land」を開発しようと思ったきっかけを改めて教えてください。先ほど「学びの主役は生徒」という話をしましたが、生徒がいつでも自由にテキストを見て学べるようにしたかったからです。2020年の緊急事態宣言では学校もスクールも2カ月近く休校になりました。今までスクールでは紙に印刷したテキストを毎回渡していたので、その間にオンラインレッスンの生徒とどんどん学習の差が開いていきました。「学びを止めない」を合言葉に、自分で好きな時に好きなだけ学んで、わからないことを授業で先生に質問できる「Code Land」の開発に着手しました。自分で学んで、授業で質問できるサイクルは、一人でどうしようと悩む時間も減るし、「もっとやりたい」という生徒のモチベーションを高めることにも役立てられます。WebコースではWebサイト制作をゴールにプログラミング言語を学習また、授業を通じて「もっとこうした方が理解しやすい」という先生の声もすぐ反映できるようになりました。さらに、「Code Land」では生徒の学習履歴データが残るので、生徒のつまずきやすいポイントも把握しやすくなりました。この部分に何分かけている、なんでだろうという仮説を先生が立てられるので、授業もより効果的に行うことができています。——開発にあたり、苦労したことはありますか?今まで紙のテキストを使用していた生徒たちがオンラインの教材にうまく慣れてくれるかが一番不安でした。しかし、いざスタートしてみると、使い方がわかれば大人よりもどんどん使いこなしていくんですよ。びっくりしました。ただ、やってみるまでには「1年生でも大丈夫か」など、メンター陣も心配していたので、何よりでした。「Code Land」のログイン画面▼デザインのこだわりは、あえて子どもに寄せないこと——CodeLandは海っぽいデザインですよね。なぜ海にしたのですか?CodeLandのデザインは、中世の海賊や海をテーマにしています。海賊は、自分でやりたいことを決めています。子供がやりたいことを支援する存在でありたいので、海をモチーフにしました。——CodeLandのデザインでこだわった点はありますか?子供っぽいデザインにならないようにしました。プログラミングを学んでいる子供たちは、大人顔負けのスキルがある子も多く、背伸びしたい子が多いです。実際に、私が読むような大人向けの漫画を読んでいる子もいます。そのため、大人っぽいデザインにしました。——「Code Land」の開発において工夫した点を教えてください。自分たちで開発するという内製化にとことんこだわりました。というのも、「Code Land」を改善したいときにフットワーク軽く開発することができるからです。たとえば、先生がテキストを編集しやすいようにマークダウン記法で作成しているのも1つです。また、先生からのフィードバックも教材開発に活かしたかったので、先生が教材に対してコメントする欄も用意しました。最初のプロトタイプは私1人で作っていましたが、今は開発メンバーも加わりスピードが上がりました。これからも学び手や先生・時代に合わせ、「Code Land」をよりよいものにするために成長を続けていきたいです。今回のオンラインインタビューの様子▼子どもたちの中から世界を変えるようなIT界のヒーローを——今後はどのようなことに取り組んでいきたいですか?Apple創業者のスティーブ・ジョブズやWindows創業者のビル・ゲイツのような「世界を変えた人」って、日本人だと誰が思い浮かびますか?日本の子ども達の中からも、ITの力で世界を変えるヒーローがどんどん出てきてほしいです。そのためには、目標や良きライバルの存在が必要だと考えます。「Code Land」でもオンラインレッスンの仲間同士で日本全国に限らず、世界中から自分の作品を年に1~2回発表したりする場があったりします。参加した子の中からは、PythonやScratchで作った作品が全国レベルのコンテストでも最優秀賞を取ったりと、結果も出始めています。こういうチャレンジする場や切磋琢磨できる環境を通じて、子ども達の成長を後押ししていきたいです。生徒限定のオンライン発表会では小・中・高校生が海外からも参加——最後に、この記事を読んでくれている親御さんにメッセージをお願いします。常に新しいことを知る努力を続けることが大事だと思います。子供に将来の夢を聞いても、自分の知っている職業の中からしか答えることができません。そのため、親に限らず社会全体で子どもの選択肢を広げてあげてほしいです。特に賢い人に限って、物事を取り組む前にやらない理由を考えてしまいがちです。失敗を恐れず、まずは、やってみてから判断をしていってほしいと考えます。プロキッズインターン生もインタビューに参加しました。ありがとうございました!【プロフィール】 原 正幸株式会社プロキッズ 代表( https://prokids.jp/ )一般社団法人...

大塚 孝信 准教授らが 「電波の日」東海総合通信局長表彰 を受賞しました|国立大学法人名古屋工業大学

「電波の日」東海総合通信局長表彰

東海総合通信局長表彰は、電波利用・情報通信の発展に貢献し、その功績が顕著であった個人・団体に贈られるものです。

本学の大塚 孝信 准教授 と東海国立大学機構 大山 慎太郎 准教授 は、医療機器の位置追跡と稼働状況の可視化をIoTを用いてリアルタイムに把握するデバイス(ロケモニ!)を開発しました。

「ロケモニ!」を通じて病院内の医療機器の最適化を図ることにより、医療従事者の負担軽減及び安全な医療の提供を行うなど、医療における電波利用の普及・発展に多大な貢献をしたことが評価されました。